Дорический ордер размеры. Греческие ордера: дорический, ионический и коринфский. Характеристика особенностей дорического ордера. Происхождение его форм

В тех случаях, когда применение тосканского ордера нежелательно вследствие его слишком простого и грузного вида, когда характер здания требует применения форм более легких и разработанных, когда серьезность сооружения не допускает излишней вычурности и нежности отделки, применяется дорический ордер.

Этот ордер, зародившись в Греции и претерпев различные изменения в римскую эпоху, вылился окончательно в две разновидности, в два типа. Один из них, с применением в поддерживающей части зубцов," зубчатый дорический ордер, представляется более простым и менее изящным, чем другой, модульонный дорический ордер, в котором под слезником расположен ряд модульонов. В обоих этих ордерах различие сказывается в антаблементах и капителях; базы же и пьедесталы обработаны одинаково, поэтому с них мы и начинаем наше рассмотрение.

Пьедестал дорического ордера имеет внизу цоколь, а наверху карниз. Высота карниза равняется Ч 2 модуля, а базы- 5 /в модуля. Вообще, базы пьедесталов, как и карнизы их, имеют, как правило, высоту "/г модуля, за исключением коринфского ордера, где обе эти части получили более значительное развитие; поэтому отклонение от этого размера в дорической базе пьедестала делается особенно заметным. Объясняется же это тем, что в базе дорического пьедестала имеется не один плинт, как во всех других ордерах, а два. Если мы исключим нижний плинт, то профиль базы представится в виде плинта, на котором помещаются обратный каблучок и обратный астрагал; все эти части занимают ровно Ч 2 модуля. Добавление дополнительного плинта повлекло за собой увеличение высоты всей базы пьедестала (табл. V). Так как размеры четырех элементов, составляющих основную часть базы пьедестала, прогрессивно уменьшаются снизу вверх, то для облегчения их построения можно прибегнуть к тому графическому способу, который указан на разрезе пьедестала.

Карниз пьедестала только в тосканском ордере не имеет характера карниза, во всех же других ордерах, в частности в дорическом, этот характер вполне ясен. Карниз дорического пьедестала сходен с карнизом тосканского ордера: поддерживающая часть в форме каблучка, слезник в виде штучного камня, украшенного сверху полочкой, и, наконец, венчающая часть в виде четвертного вала с добавлением небольшой полочки наверху, чтобы избежать излишне острого края. Слезник, как полагается, имеет снизу небольшую выемку.

База дорической колонны представляет собой некоторое развитие тосканской базы. Разница между ними лишь та, что переходом от стержня колонны к валу служит не полочка, а обратный астрагал.

Колонна своими пропорциями заметно отличается от тосканской благодаря тому, что диаметр ее составляет не V7, a Vs часть высоты:

Хотя в цифрах эта разница как будто не особенно значительна, но на вид дорическая колонна несравненно стройнее и легче тосканской. Утонение колонны равно 7б, сверху стержень заканчивается, как всегда, астрагалом.

Стержень колонны может быть оставлен гладким, как в тосканском ордере, но может быть и украшен рядом продольных выемок (ложбинок, каналов), которые носят название каннелюр и производят очень благоприятное впечатление. Благбдаря каннелюрам колонна лучше круглится, и ее теневая сторона, оживленная световыми рефлексами, не сливается с затемйенным полем стены, находящейся за колоннами. По всей окружности дорической колонны располагается 20 каннелюр. В зависимости от желания или от материала колони, кайнелюры могут быть глубже или мельче. Построение кривизны их в первом слу чае делается при помощи прямоугольного треугольника, построенного на ширине каннелюры, как на гипотенузе, а во втором случае эта ширина ^принимается за сторону равностороннего треугольника (табл. V).

На этой же таблице показаны профили архивольта и импоста с их размерами, а также обработка цоколя стен и пилонов. Что касается дру: гих деталей этого ордера, то вследствие различия между зубчатым и модульонным ордерами приходится рассматривать каждый из них отдельно. Сначала рассмотрим дорический зубчатый ордер.

Капитель его равна по высоте 1 модулю и разделена, как и тосканская, на три части, причем шейка, четвертной вал и абак занимают те же места; отличие дорической капители от тосканской сказывается лишь в профилях второстепенных. Вместо одной полочки под четвертным валом в дорической капители помещаются три очень узкие полочки, расположенные уступами одна под другой. Ширина каждой из них вдвое меньше, чем в тосканской капители. Абак капители увенчан не полочкой с выкружкой под ней, как в тосканской капители, а полочкой с каблучком, тем сочетанием, которое, как мы указывали выше, встречается так же часто, как и астрагал (табл. VI).

Архитрав высотой в 1 модуль имеет наверху, как и тосканский, полочку. Над архитравом находится фриз, который в дорическом ордере имеет совершенно исключительное развитие, лучше всего указывающее на греческое происхождение этого ордера. Это сходство будет яснее после ознакомления с греческими ордерами; здесь же мы укажем лишь на те части греческой системы, которые послужили образцом для римского ордера.

Уложив на колонны большие архитравные камни, греки вели дальнейшую работу из камней мелких размеров. Над осями всех колонн, над промежутками между колоннами и непременно на углах архитрава устанавливались камни, которые назывались триглифами.

Промежутки между этими камнями оставались пустыми или заделывались особыми плитами, украшенными рельефами. Для этих промежутков сохранилось греческое название метопы.

Триглифы представляли собой низкие опоры для дальнейшей кладки камней карниза и имели вид прямоугольников, несколько вытянутых в вертикальном направлении и украшенных так, как будто они состоят из трех поставленных рядом дощечек со скошенными вертикальными фасками. Метопам придавали форму квадрата или близкую к квадрату.

Таким образом, в греческой архитектуре триглифы были формой прежде всего конструктивной.

В римской архитектуре изменились самые принципы конструкции, которые не требовали применения триглифов. Здесь ордера получили значение чисто декоративное, что вызвало новую трактовку тех или других приемов греческих зодчих. Триглиф, не нужный для конструкции, так как весь фриз строился из кирпича и затем оштукатуривался, остался лишь как воспоминание о греческих образцах. Здесь мы видим уже триглиф не на углу архитрава, а отступя от угла, т. е. симметрия оказалась предпочтительнее конструктивной правды; поэтому триглиф, утративший свое прежнее значение, помещен над центром колонны.

Триглиф представляет собой очень тонкую пластинку, наложенную на плоскость фриза, и имеет скошенные углубления, напоминающие составленные вместе три полоски.

Для полноты представления о форме триглифа мы приводим изображение его в большом масштабе (табл.. VII), прибавив его план, или горизонтальный разрез, и три вертикальных разреза: но выступающей полоске, по впадине и по метопе, - чтобы получить вид триглифа сбоку.

Ширина триглифа-I модуль, а высота-Р/г модуля, т. е. ширина относится к высоте, как 2: 3,-пропорция, не представляющая уже для нас новизны. Так как ширина скосов каждой из трех полосок составляет X U ширины самой полоски, то все полоски и скосы легко распределяются, если ширину триглифа сначала разделить на три части и затем каждую из них, в свою очередь, на четыре части, другими словами, разделить модуль на 12 парт; полоски сами собой получатся шириной в две парты, а скосы - по одной парте.

На таблице VII показано, как скосы заканчиваются наверху н сопрягаются между собой, как выстраивается в ракурсе закругление скоса, которое на фасаде рисуется в виде */ 4 окружности.

Под триглифом, ниже полочки архитрава, протянута узкая полочка, ограниченная несколько скошенными плоскостями, а к ней снизу подвешены шесть капель, имеющих вид усеченных пирамид или усеченных конусов. Чтобы распределить по фасаду эти капли на одинаковых расстояниях, можно воспользоваться линиями, определяющими впадины и полоски триглифа.

Сверху, в поддерживающей части карниза, над триглифами и метопами, проходит пояс, который над триглифами еще несколько выступает вперед.

Метопы обычно заполняются украшениями, но здесь мы этого вопроса не касаемся, а переходим прямо к рассмотрению венчающего карниза.

Как было уже сказано при изучении ордеров в массах, в дорическом карнизе поддерживающая часть сильнее развита, чем в тосканском; поэтому ей необходимо дать больше места. Здесь поддерживающая часть занимает не 7з, а половину высоты всего карниза. Половину этой поддерживающей части, непосредственно под слезником, занимает ряд зубцов, расположение которых было объяснено выше. Другая, нижняя половина поддерживающей части, состоит, в свою очередь, из двух частей: криволинейной в виде каблучка, поддерживающего полоску с зубцами, и прямолинейной в виде пояска над триглифами и метопами (табл. VI).

Слезник представляет собой камень, ограниченный с фасада вертикальной плоскостью и увенчанный небольшим профильном из полочки и каблучка. Снизу у слезника устроено, недалеко от внешнего края, углубление в виде полукруглой выемки, и так, как в тосканском слезнике, на нижней плоскости сделана узкая выступающая полоска, благодаря которой образуется вторая впадина, занимающая почти весь свободный свес слезника. Венчающая часть над слезником состоит из выкружки с небольшой полочкой наверху.

Чтобы составить себе ясное представление об обработке нижней части слезникового камня, следует обратить внимание на ссфит этого ордера (табл. VIII). Из чертежа видно, что широкая впадина в слезнике устроена не сплошь во всю длину его, но разбита поперечными полосками на отдельные прямоугольники, согласованные с расположением триглифов и метоп. Те впадины, которые расположены над триглифами, украшены группами капель, имеющих вид усеченных конусов и расположенных в три ряда, по шести штук в каждом ряду. Впадины, расположенные над метопами, расчленены узкими полочками, имеющими вид ремешков, на отдельные части в форме ромбов, треугольников и узких поперечных прямоугольников.

Дорический модульный ордер обладает следующими отличительными признаками и пропорциями. Капитель построена совершенно так же, как в предыдущем ордере, за исключением одной второстепенной части. Под четвертным валом капители в зубчатом дорическом ордере расположены три узкие полоски. Вместо этих трех однообразных полосок в мо- дульонном ордере помещен астрагал (табл. IX).

Теперь обратимся к антаблементу этого ордера.

Пропорции составных частей его те же, что и в родственном ему зубчатом дорическом ордере. Высота архитрава равняется 1 модулю, и сверху он заканчивается полкой. Отличие его от архитрава зубчатого- ордера заключается в том, что этот архитрав состоит из двух полос, расположенных уступами одна над другой. Ширина этих полос должна быть непременно различной, и различие это должно чувствоваться вполне определенно. Поэтому можно руководствоваться построением, указанным на изображении антаблемента (табл. IX). Здесь высота нижней полосы равняется 7з всей высоты архитрава, а верхняя полка вдвое уже этой полосы; таким образом, средняя полоса получается в I 1 ./* раза шире нижней, т. е. ширины их относятся между собой, как 2:3.

Во фризе этого ордера размещены такие же триглифы и метопы, как те, которые были подробно рассмотрены выше. Членение карниза такое же, как и в предыдущем случае, так как поддерживающая часть составляет по высоте половину всего карниза и состоит, в свою очередь, из двух подразделений. Непосредственно под слезником помещается полоса в виде вертикальной плоскости, к которой примыкают довольно массивные прямоугольные камни - модульоны. В массах модульоны были уже описаны выше, здесь же мы рассмотрим их более подробно. Ширина модульона по фасаду - 1 модуль, а величина его выступа из вертикальной плоскости, к которой он примыкает, несколько больше.

Нет надобности определять этот размер в цифрах потому, что он графически сам собой легко получается, если известно, каким образом отделана нижняя поверхность модульонного камня. У наружного края нижней поверхности в модульоне сделана во всю ширину камня полукруглая выемка (тоже слезничок), за которой следует выступающая из поля этой плоскости узкая полочка; внутренний край ее отступает от плоскости, к которой примыкает модульон, на 1 модуль.

Таким образом, па модульоне снизу получается квадратная площадка в 1X1 модуль, на которой расположено 36 капель, имеющих вид усеченных конусов (6 рядов по 6 капель). По правилу, относящемуся к штучным камням, верхняя часть модульона снабжена небольшим профилем, маленьким каблучком. Модульоны расположены над триглифами, и каждый из них обведен с трех сторон каблучком; такой же каблучок имеется и между модульоиами, завершая собой ту вертикальную полосу, которая служит основанием для модульоиов.

Полезно проследить положение этого каблучка на чертеже софита (табл. X). Здесь же показана разработка нижней плоскости слезни- ковых камней как между модульонамн, так и на углу, причем в разработке этой применена та же система, что и в дорическом зубчатом ордере: прямоугольники расчленены при помощи филенок (рамок из узких профилей) на треугольники и ромбы, в которых помещены эозет- ки и другие украшения. Хотя вся эта довольно сложная разработка нижней поверхности слезника находится в тени, но, благодаря отблескам (рефлексам) от других освещенных плоскостей, она не теряется, прекрасно видна и дает очень разнообразные сочетания светотени.

Высота слезника и венчающей части одинакова, а слезник по фасаду, с каблучком и полочкой наверху, не отличается от слезников всех ордеров, кроме тосканского, где слезник завершается астрагалом. Венчающая часть здесь - наиболее совершенная (об этом говорилось выше) и состоит из гуська с полочкой над ним. Так как Виньола определял размеры всех самых мелких частей ордера числами, выраженными в частях модуля, т. е. в партах, то он делил дорический модуль, как и тосканский, на 12 парт. Отмечая это, мы можем лишь заметить, что для нас эти парты практического значения не имеют, так как мы ограничиваемся размерами более крупных частей, которые указаны на всех

Наших чертежах ордеров и которые совершенно естественны и вполне достаточны для получения всех мельчайших деталей.

Архивольты и импосты в обоих дорических ордерах одинаковы, ширина их - 1 модуль, а профиль состоит из трех частей; средняя часть вдвое шире нижней или верхней и состоит из гладкого камня, заканчивающегося наверху астрагалом, нижняя часть имеет вид гладкой полосы, а верхняя имеет форму V» вала с полочкой наверху (табл. V).

Цоколь стен и пилонов представляет собой гладкую полосу с обратным астрагалом наверху, соответствующим тому, который находится в верхней части базы пьедестала.

В странах с южным климатом, где чувствуется потребность в тени и свежем воздухе, наиболее важным элементом архитектуры является портик .

Фасад греческого храма почти неизменно представляет собой портик с колоннами. Гражданские постройки – рынки, места собраний – окружались портиками. В случае надобности они превращались в крытые галереи, где можно было укрыться в тени от палящего полуденного зноя и где обычно обсуждались общественные дела.

Греки концентрировали свое внимание главным образом на устройстве портика. Они сводили его к двум основным типам архитектурной композиции, или ордерами, отличительные признаки которых нами уже отмечены выше. Дорийский ордер отличается приземистыми формами, мужественностью и строгостью, доходящей до суровости, ионийский – богатством и изяществом форм. Эти два основных типа складываются, начиная с VI, может быть, даже с VII в. до н.э., и работа ряда поколений постепенно приближает их к совершенству.

Греческий гений не столько увлекается новым, сколько стремится к лучшему. Вся его деятельность направлена к тому, чтобы облагородить существующие формы, между тем как другие растрачивают ее на бесполезные новшества. В результате достигается удивительная соразмерность и точность соотношений.

Именно в дорийском ордере все эти высокие качества выявляются наиболее полно. Мы начнем с общей характеристики этого ордера в той его стадии, когда он является уже вполне сформировавшимся, и проследим его развитие вплоть до момента упадка.

|

|

| Рис. 160 | Рис. 161 |

|

|

| Рис. 162 | Рис. 163 |

Характеристика особенностей дорического ордера. Происхождение его форм

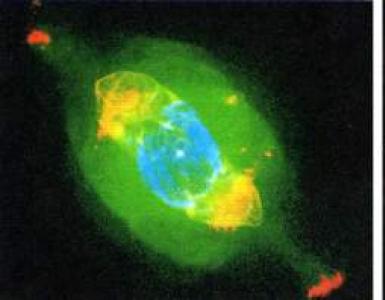

Элементы ордера. – Рисунок 160 показывает нам наиболее характерные элементы дорийского ордера – капитель и антаблемент – в тех формах, которые они приобретают в лучшую эпоху греческой архитектуры.

Дорийская колонна не имеет базы. Ствол ее, имеющий конусообразную форму, утолщается не книзу, как ствол микенской колонны, а кверху, – так, как этого требуют законы устойчивости. Поверхность ствола колонны покрыта каннелюрами , а увенчивающая его капитель имеет чисто геометрические очертания. Она состоит из эхина, покрытого квадратной абакой , образующей сильный выступ, что наводит на мысль о назначении абаки как подбалки для уменьшения пролета, перекрываемого архитравом. Архитрав , почти всегда гладкий, отделяется от карниза фризом, составляющим принадлежность исключительно греческой архитектуры.

Он состоит из столбиков с вертикальными ложбинками, отделенных друг от друга рельефными или расписными плитами. Эти столбики носят название триглифов , а заполняющие плиты – метоп .

Карниз, увенчивающий эту архитектурную композицию, профилирован с расчетом отвода воды от стен и имеет на нижней плоскости выступающие капельники (мутулы ), украшенные каплями (гуттами ). Внутри портик перекрыт потолком с кессонами, расположенными на уровне карниза.

Происхождение ордера. – Существует мнение, что происхождение дорийской капители следует искать в микенских архитектурных композициях, где можно различить абаку и дополняющий ее вал. Прообраз дорийского антаблемента и колонны искали также в древнеегипетских портиках Бени-Гасана, где вырисовываются каннелированный ствол и как бы общие очертания антаблемента с мутулами. Но эти довольно неопределенные совпадения могут оказаться случайными. Даже допуская, что они указывают на известную связь, этим дается только другое направление вопросу о происхождении дорийского ордера. Каковы же начала, от которых произошли общие формы дорийского ордера?

По этому поводу существуют две теории.

Одна из них, более старая, выводит дорийский ордер из подражания системе деревянных конструкций. Эта теория была нами предварительно изложена при описании греческих деревянных конструкций. Колонна в таком случае является подражанием деревянному столбу. Утончающийся кверху ствол дерева, покрытый зарубками, сделанными топором, должен был послужить образцом для конусообразного каннелированного ствола колонны. Капитель с абакой должна являться как бы подушкой, предназначенной для поддержания балок.

Архитрав, согласно этой теории, должен представлять собой каменный прогон, заменивший деревянные балки древнейших храмов. Триглифы как бы воспроизводят концы балок, перекрывающих потолок, или же, скорей, ту декоративную деревянную обшивку, которая на них надевалась, мутулы – концы решетки или обшивку из досок, или, скорее, дощатую обшивку кровельного желоба.

Общность форм древнейших деревянных храмов и построенных по их образцу каменных храмов была настолько велика, что можно было свободно заменить деревянные столбы каменными колоннами, не изменяя общего вида постройки, как это было сделано с храмом Геры в Олимпии .

Эта теория, во главе которой стоял такой авторитет, как Витрувий, считалась бесспорной вплоть до наших дней.

Около 1820 г. Гюбш начал опровергать ее во имя чисто художественных принципов.

Каким образом мог дорийский ордер, это совершеннейшее создание каменной конструкции, быть копией с деревянного образца? Как могли греки в лучшем из своих творений грешить против художественной правды, являющейся высшим законом искусства? Вместо того, чтобы искать объяснение формам дорийского ордера в голой традиции, нельзя ли было бы найти это объяснение в самих требованиях строительного искусства?

И, действительно, его находят именно здесь. Дорийская колонна с ее сильным расширением книзу имеет профиль, вполне соответствующий каменной опоре. Архитрав представляет собой перекладину, карниз служит для отвода воды от стен. Остается объяснить фриз. Можно толковать его как легкую стенку, позволяющую повысить уровень карниза, не преувеличивая высоты колонн. Строго говоря, ансамбль дорийского ордера можно объяснить путем и той и другой теории. К счастью, обе гипотезы вполне возможно согласовать.

Если оказывается верным то, что в греческой деревянной конструкции деревянные балки выполняют ту же функцию, что и каменные архитравы, и что деревянные конструкции представляют собой, по выражению Дьелафуа, как бы каменную работу, воплощенную в дереве, то не удивительно, что можно производить формы дорийского ордера по желанию и от дерева и от камня. Но аналогия с деревянными постройками простирается и на такие детали, которые нельзя объяснить из одной только структуры.

Определение фриза является слабым местом этой новой теории; особенно плохо поддаются объяснению мутулы. Тем очевиднее, что надо видеть здесь один из тех примеров необычайной устойчивости, которые так часто встречаются в истории языка и в самой жизни органических существ: это – тип, переживающий функции, составляющие его первоначальное назначение. Опасно быть чересчур логичным там, где дело касается свободной передачи форм, и с такими доказательствами, которые имеют за собой авторитет самих греков.

Последнее возражение против той теории, которая сводит формы дорийской постройки к одним лишь требованиям каменной конструкции, – это почти абсолютная устойчивость форм при чрезвычайно большом разнообразии конструктивных приемов. Одно это многообразие уже указывает на то, что главной целью греков было создание традиционного типа путем того или иного расположения камней, на которое они обращали мало внимания, тем более, что камни были скрыты под слоем штукатурки.

Именно в древнейших конструкциях, которые должны – по теории Гюбша – больше всего гармонировать с формой, форма наиболее сильно противоречит конструкции. Древнейшие храмы показывают такую разрезку камней, которая безусловно заслуживает порицания. На рисунке 161 показаны некоторые из этих дефектов: в большом храме в Посейдонии P строители без всякого зазрения совести разделили фриз на два ряда кладки; благодаря этому метопы и триглифы пересечены горизонтальным швом.

В том же храме в Посейдонии и в трех храмах в Акраганте (храмы Конкордии, Геракла и Кастора) триглифы вырублены в одном квадре с метопами (C), а швы карниза расположены настолько случайно, что приходятся иногда посередине мутулы.

В храме S в Селинунте архитрав, представляющий собой почти квадратную в сечении балку, состоит из двух рядов кладки: швы постелей пересекают его по горизонтали (S). В правильной конструкции это считалось бы ошибкой, так как камни, подвергающиеся изгибу, должны ставиться на ребро, а не на постель.

Эта ошибка повторяется в большинстве архаических построек: в храме D в Селинунте, во внутреннем портике большого храма (храм T по Гитторфу), в базилике в Посейдонии, в храме, который носит название Tavol di Paladini, в Метапонте. В храме Гигантов в Селинунте допущена еще более серьезная ошибка. Ввиду колоссального размера храма и невысокого качества материала строителям пришлось отказаться от монолитного архитрава и заменить его тройным рядом плит A. Такой архитрав не только не может служить опорой, но требует в свою очередь поддержки. Для этого устроена перегородка между колоннами. Таким образом, ордер с простенными колоннами храма в Акраганте возник из стремления создать портик дорийского ордера при помощи материалов недостаточного размера для данного масштаба.

Нетрудно привести еще ряд примеров, показывающих ошибки в каменной конструкции. Все они сводятся к следующему: в эпоху архаики дорийский ордер представляет собой уже сложившуюся архитектурную систему, а не соединение структурных принципов, требования которых могли бы вызвать соответствующие изменения формы. Только великой греческой эпохе было суждено прекратить эти несогласия между формой и конструкцией, и в этом заключается сущность прогресса греческого искусства, получившего свое завершение в V в. до н.э.

Ни Парфенон, ни Фесейон не повторяют ни одной из этих неправильностей в отношении структуры. Архитравы этих храмов состоят из нескольких плит, поставленных рядом, на ребро. В фризе ясно выражено различие между триглифами, представляющими массивные квадры, и метопами, играющими роль заполняющих плит. Но и здесь некоторые детали конструкции могут послужить поводом к критике. Так, при вытесывании мутул как в Парфеноне, так и в Фесейоне больше всего заботились о том, чтобы сэкономить материал, но в целом можно признать их конструкцию вполне правильной.

В заключение из всего сказанного можно вывести следующее: точкой отправления при создании дорийского ордера явилась форма, структура же, подчиненная ее требованиям, лишь постепенно становится в гармоническое соотношение с ней. Честь создания этого соответствия между формой и конструкцией принадлежит эпохе Перикла, но достигнутая гармония вскоре затем была утрачена.

Видоизменение ансамбля дорического ордера. Хронологические данные

Для того, чтобы установить точно хронологические изменения ансамбля дорийского ордера, мы располагаем как для архаического, так и для классического периодов греческого искусства очень небольшим количеством точно датированных памятников. К счастью, эти могущие служить нам вехами памятники распределяются на протяжении двух столетий, охватывающих все развитие, или, иначе говоря, всю жизнь ордера.

Развалины древнейшего афинского Акрополя, разрушенного в 480 г. персами, восходят к VI в. до н.э. Таким образом, эти обломки получают определенную датировку.

К V в. относятся: храм в Олимпии, построенный около 475 г. архитектором Либоном; построенные при Перикле около 450 г. Парфенон и Пропилеи; законченный около 425 г. храм в Фигалии, строителем которого был Иктин, построивший также Парфенон; храм в Сегесте, постройка которого была прервана вторжением карфагенян в 410 г. Большой храм в Селинунте имеет двойную датировку: первая дата относится, по всей вероятности, к его основанию; другая, более достоверная, – ко времени окончания строительных работ. Весьма возможно, что работы были прерваны в первый раз из-за карфагенского вторжения в самом начале V в. Окончание же работ было прекращено вторжением 410 г.

Таким образом, наиболее древние части храма могут быть датированы временем, непосредственно предшествующим первому вторжению, более поздние – второму. Для трех последних веков до н.э. число датированных памятников увеличивается. Ограничимся тем, что укажем для македонской эпохи – Филиппейон в Олимпии; для римской эпохи – постройки в Помпеях, которые все предшествуют извержению Везувия, послужившему причиной их гибели.

Вот те основные памятники, которые также датированы и могут служить нам вехами. Они будут воспроизведены в ряде иллюстраций, сопровождающих нашу работу, к которой мы и отсылаем заранее. При сравнительном рассмотрении стиля этих памятников обнаруживается такая непрерывность в изменении формы, что становится вполне возможным датировать путем интерполяции ряд промежуточных памятников, о которых история умалчивает.

В архитектуре других народов мы находим школы, отстающие от общего развития искусства и имеющие свою собственную хронологию. В Греции ничего подобного нет. Развитие искусства, видимо, шло одинаково как в метрополии, так и в самых дальних колониях. Связь между отдельными членами семьи греческих народов была так тесна, что всякое новое достижение, совершающееся в одной из частей греческого мира, тотчас же делалось достоянием всего народа эллинов. Насколько постоянно было воздействие эпохи на развитие стиля, можно видеть из следующего факта: при восстановлении храмов греки не старались следовать их первоначальному стилю; они восстанавливали их согласно вкусам своего времени.

Мы только что упоминали о двух датах, касающихся постройки большого храма в Селинунте. В промежутке между этими датами стиль постройки меняется. Это различие показывает рисунок 162, S.

В более ранней постройке колонны фасада сильно сужаются кверху (A). В постройке второго периода дается уже едва заметное сужение ствола (B), причем строители нисколько не заботятся о том, что первые колонны будут контрастировать со вторыми.

Мы уже говорили о том, что в храме Геры в Олимпии сгнивавшие деревянные столбы постепенно заменялись каменными колоннами. Каждая из этих колонн носит характерные черты того или иного периода. Мы сопоставляем на рисунке 162, H две наиболее разнохарактерные колонны этого храма (C и D). Всего же в колоннаде храма насчитывается восемь различных видов колонн. Греки никогда не следовали устарелым формам в искусстве, никогда не задумывались над тем, чтобы изменить согласно вкусам своего времени восстанавливаемый памятник. Только в средние века, наряду с верой в прогресс, появляется и искреннее уважение к прошлому.

Наиболее точным археологическим показателем является общий характер пропорций. Всякое произведение греческого искусства носит на себе отпечаток того периода, к которому оно принадлежит. Изображения, приведенные для сравнения на рисунке 163 , делают сразу очевидным изменения пропорций от VI в. к V. Здесь даны приведенные к одной волюте ордера VI в. – Посейдония A и V в. – Парфенон B. Первый, более древний, отличается некоторой тяжеловесностью пропорций и как бы избытком мощи; второй, более поздний, – изысканным изяществом.

Если мы перейдем от V в. к македонской эпохе, а затем – к эпохе римского владычества, то увидим, что стремление к облегчению пропорций принимает в это время преувеличенный характер (рисунок 164 ): C – метопы в Олимпии, D – храм Афины Полиады в Пергаме).

Для того, чтобы сделать более очевидным это изменение пропорций, мы предлагаем для сравнения несколько фасадов греческих храмов.

Рисунок 165 показывает фасад архаической эпохи (храм S в Селинунте ). Мы видим здесь приземистые колонны с конусообразным отводом, набухающей капителью и тяжелым антаблементом.

На рисунке 166 дается фасад Фесейона . Здесь дорийский ордер уже освобождается от преувеличений архаической эпохи и достигает почти полного совершенства.

Рисунок 167 показывает фасад Парфенона, представляющий лучшую эпоху греческого искусства. По своему стилю он мало отличается от храма Фесея: при приближении к точке высшего совершенства в искусстве возможны лишь едва заметные изменения. Но вполне очевидно, что на этот раз достигнута абсолютная правильность. Все здание производит впечатление соразмерности частей, спокойствия и благородства. Таковы характерные черты архитектуры века Перикла, поскольку величайшие памятники искусства могут дать характеристику всей эпохи. Это – время великих мастеров: Фидия, Иктина, Калликрата и Мнесикла.

В греческом искусстве начального периода выражается избыток жизненных сил; затем, постепенно прогрессируя, оно приближается к идеалу, не испытывая тех колебаний, благодаря которым можно перейти границу с тем, чтобы тотчас же возвратиться назад. Греки чувствовали опасность преувеличения того изящества, к которому они стремились. Им потребовалось не менее столетия для того, чтобы приблизиться к этой цели. Все развитие архитектуры от эпохи Писистрата до Перикла является рядом постепенных переходов. Греческое искусство никогда не отрешалось от строгости раннего периода, мало-помалу освобождаясь путем осторожной и методической работы от природной суровости. Это – как бы живое существо, постепенно переходящее от детства к юношеству и затем неизбежно склоняющееся к упадку, также не лишенному своего блеска.

Глава «Дорический ордер» раздела «Архитектура Древней Греции» из книги Огюста Шуази «История архитектуры» (Auguste Choisy, Histoire De L"Architecture, Paris, 1899). По изданию Всесоюзной академии архитектуры, Москва, 1935 г.

Одной из главных заслуг греческих архитекторов является создание обоснованной системы взаимодействия конструктивно значимых и декоративных частей здания, иначе называемой ордером (от слова «порядок»). На протяжении всей истории Древней Греции строители применяли три ордера, наиболее древним из которых был дорический. Хотя дорический ордер представлял собой весьма строгую (в плане пропорций и количественных соотношений) систему, в его рамках допускались вариации. Этим объясняется тот факт, что древнегреческие храмы в дорическом стиле, дошедшие до наших дней, имеют видимые внешние различия и по-разному воспринимаются зрителем.

Формирование дорического ордера

Дорический ордер начал складываться в 8 веке до н. э. на территории Пелопоннеса и к 6 веку до н. э. сформировался окончательно. Нужно отметить, что слово «ордер» (применительно к искусству Древней Греции) обычно используется в связи с храмовым зодчеством. Данный ордер обязан своим появлением сохранившимся светским сооружениям микенской эпохи. Они возводились из необожженного кирпича и дерева. Строители храмов периода архаики тоже поначалу использовали эти материалы, но потом перешли на мягкий известняк и мрамор. В камне они полностью воспроизводили давно известные конструктивные и декоративные элементы. Храмы были прямоугольные в плане, обнесенные колоннами. Ордер состоял из следующих частей: стереобата (цоколя), колонн, сложного антаблемента, а также фронтона и двускатной крыши.

Построение дорического ордера

Храмовое основание называлось стереобатом и состояло из трех ступеней. Верхняя обозначалась термином «стилобат» и служила опорой для колонн (в дорическим ордере отдельные базы под колонны не предусматривались). Колонну образовывали ствол и капитель, между которыми находилась тонкая шейка капители (гипотрахелион). Колонна имела утолщение в районе 1/3 высоты и сильно сужалась кверху. Колонны украшались неглубокими продольными желобами - каннелюрами. Дорический ордер предполагает очень простое строение капители: её составляли эхин (перевернутый усеченный конус, или каменная подушка) и лежащая на нём абака (абак) - массивная квадратная плита. На капителях покоился архитрав, или несущая балка, а на архитраве - фриз, образованный чередующимися триглифами и метопами.

Триглифы декорировали вертикальными врезами, а метопы - барельефами и горельефами (как правило, на героическую тематику). Над фризом был расположен выступающий карниз, выше - треугольный фронтон с резными изображениями. Венчала сооружение двускатная крыша, по углам которой могли располагаться скульптуры.

Визуальное восприятие

Дорический ордер Древней Греции впоследствии был охарактеризован теоретиками как «мужской». Он отличается основательностью, сдержанностью, ограниченным количеством деталей. Некоторые храмы в дорическом стиле выглядят достаточно тяжеловесными, а некоторые - напротив, устремленными ввысь. Разница в восприятии достигается за счет варьирования расстояния между колоннами, степени выноса абак и высоты колонн. Соотношение между нижним диаметром колонны и ее высотой составляло 1:5 или 1:7. По сравнению с колоннами других ордеров, дорические выглядели более массивно. Их несколько разгружали каннелюры, которые вырезались без промежутков между ними. Игра света на гранях между желобками создавала ощущение динамичности несущих частей. Строители строго придерживались канонов, и потому дорические храмы, несмотря на свое величие, выглядели соразмерными человеку.

Дорический ордер в архитектуре Греции

Старейший дорический храм (7-6 век до н. э.) находился в Олимпии и был посвящен Гере. Его колонны изначально были деревянными, но постепенно заменялись каменными. Храм Геры в Пестуме (6 век до н. э.) отличался малым диаметром колонн в верхней части и сильным выносом абак. Одним из наиболее характерных сооружений стал храм Аполлона (Коринф), построенный во второй половине 6 века до н. э. Абаки его могучих колонн тоже были значительно вынесены, и смотрелся он несколько тяжеловесным.

Хорошо сохранившийся храм Посейдона (Пестум, 5 век до н. э.), несмотря на массивность и малое расстояние между колоннами, выглядит динамично за счет часто прорезанных каннелюр. Жемчужиной стиля стал построенный Иктином и Калликратом Парфенон (Афины, 5 век до н.э.). В нем наличествуют все элементы ордера, но широко расставленные и высокие колонны делают храм необыкновенно воздушным.

Развитие ордера в мировой архитектуре

Однако уже в 4 веке до н. э.Эллады был вытеснен ионическим и коринфским. О нем вновь вспомнили уже в Древнем Риме. Там возник римско-дорический ордер. Он отличался от греческого наличием баз под колоннами, менее массивным антаблементом и отсутствием каннелюр. Колонны сделались стройнее. Спустя много веков дорический ордер был востребован европейскими архитекторами-классицистами; отдельные его элементы используются и в современной архитектуре.

Системы ордера Древней Греции.

Когда мы говорим об архитектуре Древней Греции, первое, что вспоминаем - это храмы. Величественные, визуально легкие, гармоничные, со стройными колоннадами. Именно к храмам в большей степени принято относить понятие "ордер". Термин впервые ввел в обиход Витрувий.

Ордер (от лат. ordo - ряд, порядок) - система несущих и несомых элементов стоечно-балочной конструкции, имеющих определенный состав, форму и взаимное расположение. В древнегреческой архитектуре различают три ордера - ионический, дорический и коринфский. Поскольку колонны стали одним из наиболее показательных элементов ордера, о них мы и скажем несколько слов.

Главные структурные элементы двух ордеров одни и те же. Основанием для них служит обработанная по всему периметру ступенями (обычно тремя) площадка - стилобат. На ней, по внешнему контуру храма, устанавливались колонны, состоящие из трех частей: снизу вверх - базы (опорной части), ствола (фуста) и капители - верхней, завершающей части, на которую непосредственно опирается перекрытие-антаблемент. Стволы колонн в обоих ордерах суживаются кверху. Антаблемент состоит также из трех частей (снизу вверх): балки - архитрава, фриза и верхней части - карниза, являвшегося уже элементом крыши.

Древнегреческие колонны: дорическая, ионическая, коринфская

Дорический ордер сформировался примерно в VII в. до н.э. Колонны, выполненные по канонам этого ордера, не имеют базы, они более мощные и приземистые, чем в других ордерах. Дорическая колонна лаконична. Каннелюры, обычно не более 20-ти, проходят вдоль всего ствола, что визуально утончает колонну, делает ее выше. Капитель состоит из круглой в сечении плиты эхина и невысокой квадратной плиты абаки. Узкое гладкое кольцо, прорезающее колонну под капителью, придает ей эстетическую завершенность, служит логичным переходом от вертикального рисунка каннелюр к горизонтальным элементам капители.

Ионический ордер оформился ненамного позже в конце VII - начале VI вв. до н.э. Ионическая колонна тоньше и выше. Здесь уже есть база сложная, состоящая из нескольких частей различных геометрических форм. Ствол прорезают 24 каннелюры, разделенные срезами. Увеличение количества желобков зрительно делает колонну еще более стройной и высокой. Эхин орнаментирован и с двух сторон оформлен волютами. Причем, если у центральных колонн волюты располагались диаметрально, то у угловых - на смежных "сторонах" колонны.

Коринфский ордер возник в эпоху классики - V-IV вв. до н.э. Коринфская колонна выше и стройнее всех остальных. Хотя пропорции немного изменены, ствол и база имеют аналогичные с ионической колонной составляющие. Заметным отличием от предшественниц стала капитель. Она пышно изукрашена резьбой. Основу композиции составляют два ряда листьев аканта. А волюты ионической колонны здесь оригинально "превращены" в разворачивающиеся побеги папоротника или усики виноградной лозы.

Интересно, что "наследники" древнегреческих архитекторов - римляне - считали дорическую колонну слишком грубой, ионическую - слишком женственной, а потому использовали их довольно редко, отдавая предпочтение коринфскому ордеру. Однако в более поздние эпохи архитекторы Европы нашли применение всем типам. В период ренессанса художники черпали вдохновение из образцов коринфского и ионического стиля. А самый старый, дорический, нашел признание позже, в эпоху ампира. Еще позднее лаконичность, строгость этих колонн пришлась к месту при постройке зданий государственных и финансовых учреждений. И теперь дорическую колонну можно увидеть в любом уголке планеты.

Ордер кариатид – не что иное, как сочетание ионийского или дорийского антаблемента со стволом в виде человеческой фигуры. Как пример, южный портик Эрехтейона , пользующийся наибольшей и заслуженной известностью Он является одним из тех произведений, на которых греческий гений проявился с наибольшей оригинальностью и свободой в формах, полных в то же время разумной сдержанности.

Это архитектурное произведение по его украшениям можно отнести к ионийскому ордеру, а по его приземистым пропорциям – к дорическому.

В странах с южным климатом, где чувствуется потребность в тени и свежем воздухе, наиболее важным элементом архитектуры является портик .

Фасад греческого храма почти неизменно представляет собой портик с колоннами. Гражданские постройки – рынки, места собраний – окружались портиками. В случае надобности они превращались в крытые галереи, где можно было укрыться в тени от палящего полуденного зноя и где обычно обсуждались общественные дела.

Греки концентрировали свое внимание главным образом на устройстве портика. Они сводили его к двум основным типам архитектурной композиции, или ордерами, отличительные признаки которых нами уже отмечены выше. Дорийский ордер отличается приземистыми формами, мужественностью и строгостью, доходящей до суровости, ионийский – богатством и изяществом форм. Эти два основных типа складываются, начиная с VI, может быть, даже с VII в. до н.э., и работа ряда поколений постепенно приближает их к совершенству.

Греческий гений не столько увлекается новым, сколько стремится к лучшему. Вся его деятельность направлена к тому, чтобы облагородить существующие формы, между тем как другие растрачивают ее на бесполезные новшества. В результате достигается удивительная соразмерность и точность соотношений.

Именно в дорийском ордере все эти высокие качества выявляются наиболее полно. Мы начнем с общей характеристики этого ордера в той его стадии, когда он является уже вполне сформировавшимся, и проследим его развитие вплоть до момента упадка.

Характеристика особенностей дорического ордера. Происхождение его форм

| Рис. 160 |

|

| Рис. 161 |

|

| Рис. 162 |

|

| Рис. 163 |

|

| Рис. 164 |

|

| Рис. 165 |

|

| Рис. 166 |

|

| Рис. 167 |

Элементы ордера. – Рисунок 160 показывает нам наиболее характерные элементы дорийского ордера – капитель и антаблемент – в тех формах, которые они приобретают в лучшую эпоху греческой архитектуры.

Дорийская колонна не имеет базы. Ствол ее, имеющий конусообразную форму, утолщается не книзу, как ствол микенской колонны, а кверху, – так, как этого требуют законы устойчивости. Поверхность ствола колонны покрыта каннелюрами , а увенчивающая его капитель имеет чисто геометрические очертания. Она состоит из эхина, покрытого квадратной абакой , образующей сильный выступ, что наводит на мысль о назначении абаки как подбалки для уменьшения пролета, перекрываемого архитравом. Архитрав , почти всегда гладкий, отделяется от карниза фризом, составляющим принадлежность исключительно греческой архитектуры.

Он состоит из столбиков с вертикальными ложбинками, отделенных друг от друга рельефными или расписными плитами. Эти столбики носят название триглифов , а заполняющие плиты – метоп .

Карниз, увенчивающий эту архитектурную композицию, профилирован с расчетом отвода воды от стен и имеет на нижней плоскости выступающие капельники (мутулы ), украшенные каплями (гуттами ). Внутри портик перекрыт потолком с кессонами, расположенными на уровне карниза.

Происхождение ордера. – Существует мнение, что происхождение дорийской капители следует искать в микенских архитектурных композициях, где можно различить абаку и дополняющий ее вал. Прообраз дорийского антаблемента и колонны искали также в древнеегипетских портиках Бени-Гасана, где вырисовываются каннелированный ствол и как бы общие очертания антаблемента с мутулами. Но эти довольно неопределенные совпадения могут оказаться случайными. Даже допуская, что они указывают на известную связь, этим дается только другое направление вопросу о происхождении дорийского ордера. Каковы же начала, от которых произошли общие формы дорийского ордера?

По этому поводу существуют две теории.

Одна из них, более старая, выводит дорийский ордер из подражания системе деревянных конструкций. Эта теория была нами предварительно изложена при описании греческих деревянных конструкций. Колонна в таком случае является подражанием деревянному столбу. Утончающийся кверху ствол дерева, покрытый зарубками, сделанными топором, должен был послужить образцом для конусообразного каннелированного ствола колонны. Капитель с абакой должна являться как бы подушкой, предназначенной для поддержания балок.

Архитрав, согласно этой теории, должен представлять собой каменный прогон, заменивший деревянные балки древнейших храмов. Триглифы как бы воспроизводят концы балок, перекрывающих потолок, или же, скорей, ту декоративную деревянную обшивку, которая на них надевалась, мутулы – концы решетки или обшивку из досок, или, скорее, дощатую обшивку кровельного желоба.

Общность форм древнейших деревянных храмов и построенных по их образцу каменных храмов была настолько велика, что можно было свободно заменить деревянные столбы каменными колоннами, не изменяя общего вида постройки, как это было сделано с храмом Геры в Олимпии .

Эта теория, во главе которой стоял такой авторитет, как Витрувий, считалась бесспорной вплоть до наших дней.

Около 1820 г. Гюбш начал опровергать ее во имя чисто художественных принципов.

Каким образом мог дорийский ордер, это совершеннейшее создание каменной конструкции, быть копией с деревянного образца? Как могли греки в лучшем из своих творений грешить против художественной правды, являющейся высшим законом искусства? Вместо того, чтобы искать объяснение формам дорийского ордера в голой традиции, нельзя ли было бы найти это объяснение в самих требованиях строительного искусства?

И, действительно, его находят именно здесь. Дорийская колонна с ее сильным расширением книзу имеет профиль, вполне соответствующий каменной опоре. Архитрав представляет собой перекладину, карниз служит для отвода воды от стен. Остается объяснить фриз. Можно толковать его как легкую стенку, позволяющую повысить уровень карниза, не преувеличивая высоты колонн. Строго говоря, ансамбль дорийского ордера можно объяснить путем и той и другой теории. К счастью, обе гипотезы вполне возможно согласовать.

Если оказывается верным то, что в греческой деревянной конструкции деревянные балки выполняют ту же функцию, что и каменные архитравы, и что деревянные конструкции представляют собой, по выражению Дьелафуа, как бы каменную работу, воплощенную в дереве, то не удивительно, что можно производить формы дорийского ордера по желанию и от дерева и от камня. Но аналогия с деревянными постройками простирается и на такие детали, которые нельзя объяснить из одной только структуры.

Определение фриза является слабым местом этой новой теории; особенно плохо поддаются объяснению мутулы. Тем очевиднее, что надо видеть здесь один из тех примеров необычайной устойчивости, которые так часто встречаются в истории языка и в самой жизни органических существ: это – тип, переживающий функции, составляющие его первоначальное назначение. Опасно быть чересчур логичным там, где дело касается свободной передачи форм, и с такими доказательствами, которые имеют за собой авторитет самих греков.

Последнее возражение против той теории, которая сводит формы дорийской постройки к одним лишь требованиям каменной конструкции, – это почти абсолютная устойчивость форм при чрезвычайно большом разнообразии конструктивных приемов. Одно это многообразие уже указывает на то, что главной целью греков было создание традиционного типа путем того или иного расположения камней, на которое они обращали мало внимания, тем более, что камни были скрыты под слоем штукатурки.

Именно в древнейших конструкциях, которые должны – по теории Гюбша – больше всего гармонировать с формой, форма наиболее сильно противоречит конструкции. Древнейшие храмы показывают такую разрезку камней, которая безусловно заслуживает порицания. На рисунке 161 показаны некоторые из этих дефектов: в большом храме в Посейдонии P строители без всякого зазрения совести разделили фриз на два ряда кладки; благодаря этому метопы и триглифы пересечены горизонтальным швом.

В том же храме в Посейдонии и в трех храмах в Акраганте (храмы Конкордии, Геракла и Кастора) триглифы вырублены в одном квадре с метопами (C), а швы карниза расположены настолько случайно, что приходятся иногда посередине мутулы.

В храме S в Селинунте архитрав, представляющий собой почти квадратную в сечении балку, состоит из двух рядов кладки: швы постелей пересекают его по горизонтали (S). В правильной конструкции это считалось бы ошибкой, так как камни, подвергающиеся изгибу, должны ставиться на ребро, а не на постель.

Эта ошибка повторяется в большинстве архаических построек: в храме D в Селинунте, во внутреннем портике большого храма (храм T по Гитторфу), в базилике в Посейдонии, в храме, который носит название Tavol di Paladini, в Метапонте. В храме Гигантов в Селинунте допущена еще более серьезная ошибка. Ввиду колоссального размера храма и невысокого качества материала строителям пришлось отказаться от монолитного архитрава и заменить его тройным рядом плит A. Такой архитрав не только не может служить опорой, но требует в свою очередь поддержки. Для этого устроена перегородка между колоннами. Таким образом, ордер с простенными колоннами храма в Акраганте возник из стремления создать портик дорийского ордера при помощи материалов недостаточного размера для данного масштаба.

Нетрудно привести еще ряд примеров, показывающих ошибки в каменной конструкции. Все они сводятся к следующему: в эпоху архаики дорийский ордер представляет собой уже сложившуюся архитектурную систему, а не соединение структурных принципов, требования которых могли бы вызвать соответствующие изменения формы. Только великой греческой эпохе было суждено прекратить эти несогласия между формой и конструкцией, и в этом заключается сущность прогресса греческого искусства, получившего свое завершение в V в. до н.э.

Ни Парфенон, ни Фесейон не повторяют ни одной из этих неправильностей в отношении структуры. Архитравы этих храмов состоят из нескольких плит, поставленных рядом, на ребро. В фризе ясно выражено различие между триглифами, представляющими массивные квадры, и метопами, играющими роль заполняющих плит. Но и здесь некоторые детали конструкции могут послужить поводом к критике. Так, при вытесывании мутул как в Парфеноне, так и в Фесейоне больше всего заботились о том, чтобы сэкономить материал, но в целом можно признать их конструкцию вполне правильной.

В заключение из всего сказанного можно вывести следующее: точкой отправления при создании дорийского ордера явилась форма, структура же, подчиненная ее требованиям, лишь постепенно становится в гармоническое соотношение с ней. Честь создания этого соответствия между формой и конструкцией принадлежит эпохе Перикла, но достигнутая гармония вскоре затем была утрачена.

Видоизменение ансамбля дорического ордера. Хронологические данные

Для того, чтобы установить точно хронологические изменения ансамбля дорийского ордера, мы располагаем как для архаического, так и для классического периодов греческого искусства очень небольшим количеством точно датированных памятников. К счастью, эти могущие служить нам вехами памятники распределяются на протяжении двух столетий, охватывающих все развитие, или, иначе говоря, всю жизнь ордера.

Развалины древнейшего афинского Акрополя, разрушенного в 480 г. персами, восходят к VI в. до н.э. Таким образом, эти обломки получают определенную датировку.

К V в. относятся: храм в Олимпии, построенный около 475 г. архитектором Либоном; построенные при Перикле около 450 г. Парфенон и Пропилеи; законченный около 425 г. храм в Фигалии, строителем которого был Иктин, построивший также Парфенон; храм в Сегесте, постройка которого была прервана вторжением карфагенян в 410 г. Большой храм в Селинунте имеет двойную датировку: первая дата относится, по всей вероятности, к его основанию; другая, более достоверная, – ко времени окончания строительных работ. Весьма возможно, что работы были прерваны в первый раз из-за карфагенского вторжения в самом начале V в. Окончание же работ было прекращено вторжением 410 г.

Таким образом, наиболее древние части храма могут быть датированы временем, непосредственно предшествующим первому вторжению, более поздние – второму. Для трех последних веков до н.э. число датированных памятников увеличивается. Ограничимся тем, что укажем для македонской эпохи – Филиппейон в Олимпии; для римской эпохи – постройки в Помпеях, которые все предшествуют извержению Везувия, послужившему причиной их гибели.

Вот те основные памятники, которые также датированы и могут служить нам вехами. Они будут воспроизведены в ряде иллюстраций, сопровождающих нашу работу, к которой мы и отсылаем заранее. При сравнительном рассмотрении стиля этих памятников обнаруживается такая непрерывность в изменении формы, что становится вполне возможным датировать путем интерполяции ряд промежуточных памятников, о которых история умалчивает.

В архитектуре других народов мы находим школы, отстающие от общего развития искусства и имеющие свою собственную хронологию. В Греции ничего подобного нет. Развитие искусства, видимо, шло одинаково как в метрополии, так и в самых дальних колониях. Связь между отдельными членами семьи греческих народов была так тесна, что всякое новое достижение, совершающееся в одной из частей греческого мира, тотчас же делалось достоянием всего народа эллинов. Насколько постоянно было воздействие эпохи на развитие стиля, можно видеть из следующего факта: при восстановлении храмов греки не старались следовать их первоначальному стилю; они восстанавливали их согласно вкусам своего времени.

Мы только что упоминали о двух датах, касающихся постройки большого храма в Селинунте. В промежутке между этими датами стиль постройки меняется. Это различие показывает рисунок 162, S.

В более ранней постройке колонны фасада сильно сужаются кверху (A). В постройке второго периода дается уже едва заметное сужение ствола (B), причем строители нисколько не заботятся о том, что первые колонны будут контрастировать со вторыми.

Мы уже говорили о том, что в храме Геры в Олимпии сгнивавшие деревянные столбы постепенно заменялись каменными колоннами. Каждая из этих колонн носит характерные черты того или иного периода. Мы сопоставляем на рисунке 162, H две наиболее разнохарактерные колонны этого храма (C и D). Всего же в колоннаде храма насчитывается восемь различных видов колонн. Греки никогда не следовали устарелым формам в искусстве, никогда не задумывались над тем, чтобы изменить согласно вкусам своего времени восстанавливаемый памятник. Только в средние века, наряду с верой в прогресс, появляется и искреннее уважение к прошлому.

ХАРАКТЕРИСТИКА ДОРИЧЕСКОГО (ДОРИЙСКОГО) ОРДЕРА В ГЛАВНЕЙШИЕ ПЕРИОДЫ

Наиболее точным археологическим показателем является общий характер пропорций. Всякое произведение греческого искусства носит на себе отпечаток того периода, к которому оно принадлежит. Изображения, приведенные для сравнения на рисунке 163 , делают сразу очевидным изменения пропорций от VI в. к V. Здесь даны приведенные к одной волюте ордера VI в. – Посейдония A и V в. – Парфенон B. Первый, более древний, отличается некоторой тяжеловесностью пропорций и как бы избытком мощи; второй, более поздний, – изысканным изяществом.

Если мы перейдем от V в. к македонской эпохе, а затем – к эпохе римского владычества, то увидим, что стремление к облегчению пропорций принимает в это время преувеличенный характер (рисунок 164 ): C – метопы в Олимпии, D – храм Афины Полиады в Пергаме).

Для того, чтобы сделать более очевидным это изменение пропорций, мы предлагаем для сравнения несколько фасадов греческих храмов.

Рисунок 165 показывает фасад архаической эпохи (храм S в Селинунте ). Мы видим здесь приземистые колонны с конусообразным отводом, набухающей капителью и тяжелым антаблементом.

На рисунке 166 дается фасад Фесейона . Здесь дорийский ордер уже освобождается от преувеличений архаической эпохи и достигает почти полного совершенства.

Рисунок 167 показывает фасад Парфенона, представляющий лучшую эпоху греческого искусства. По своему стилю он мало отличается от храма Фесея: при приближении к точке высшего совершенства в искусстве возможны лишь едва заметные изменения. Но вполне очевидно, что на этот раз достигнута абсолютная правильность. Все здание производит впечатление соразмерности частей, спокойствия и благородства. Таковы характерные черты архитектуры века Перикла, поскольку величайшие памятники искусства могут дать характеристику всей эпохи. Это – время великих мастеров: Фидия, Иктина, Калликрата и Мнесикла.

В греческом искусстве начального периода выражается избыток жизненных сил; затем, постепенно прогрессируя, оно приближается к идеалу, не испытывая тех колебаний, благодаря которым можно перейти границу с тем, чтобы тотчас же возвратиться назад. Греки чувствовали опасность преувеличения того изящества, к которому они стремились. Им потребовалось не менее столетия для того, чтобы приблизиться к этой цели. Все развитие архитектуры от эпохи Писистрата до Перикла является рядом постепенных переходов. Греческое искусство никогда не отрешалось от строгости раннего периода, мало-помалу освобождаясь путем осторожной и методической работы от природной суровости. Это – как бы живое существо, постепенно переходящее от детства к юношеству и затем неизбежно склоняющееся к упадку, также не лишенному своего блеска.